TECHNOLOGY/SOLUTIONS

サウンディングサウンディング

サウンディング試験は機械ボーリングと比べて小型な装置のものが多く、操作も容易で作業性に優れた試験方法です。

なお、先端抵抗部分の回転や載荷時の抵抗から地盤の強度を簡易的に測定する方法であるため、機械ボーリングのような深部の調査ではなく、浅部の軟弱な土層を対象とした調査に利用されています。

スクリューウエイト貫入試験

(旧スウェーデン式サウンディング試験)

スクリューウエイト貫入試験は、荷重と回転による貫入を併用した原位置試験であり、土の静的貫入抵抗(Nsw:1m当たりの半回転数)を測定し、その硬軟や締まり具合を測定するとともに、概略の土層構成を把握することを目的とします。

また、得られた貫入抵抗(Nsw)より、N値や支持力を推定することができます。

N値の推定式

- ⅰ)砂質土・礫等の場合

N=2Wsw(kN)+0.067Nsw(回)

- ⅱ) 粘土・粘性土等の場合

N=3Wsw(kN)+0.05Nsw(回)

出典:稲田倍穂:スウェーデン式サウンディング試験結果の使用について,土と基礎

qaの推定式

qa(kN/m2)=30+0.6Nsw(回) 【kN/m2】。

ただし、Nswは基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤のNswの平均値

出典:国土交通省告示1113号第2(三)項

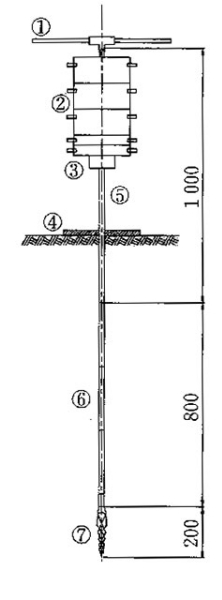

手動による試験装置の例

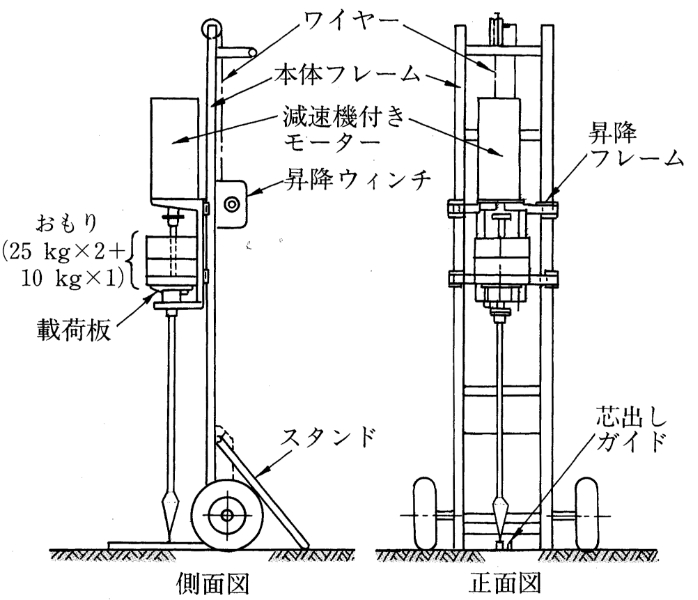

自動による試験装置の例

手動試験装置の作業状況例

全自動試験装置の作業状況例

技術・ソリューション

- 省力型3次元電気探査

-

地質・土質調査

-

環境関連

-

測量・計測